高橋 淑子 教授 生物科学専攻 動物学教室

私たちヒトの身体には、どのぐらいの細胞があると思いますか?

なんと! その数、37兆個と言われています。さらに、細胞の種類は200を超えます。これらの細胞が共通の働きをもつもの同士で集まり、上皮や筋肉などの組織を形成し、さらに関連する機能をもつ組織が集まって心臓、肺、肝臓、眼、胃などの臓器(器官)となるわけです。

この膨大な数を聞いただけでも、途方もない組み合わせや複雑さが思い浮かぶと思いますが、私たちの身体はもともと精子と卵子が出会って作られた、たった1つの「受精卵」から出来たものです。お母さんの身体の中で、この受精卵が細胞分裂して2個に増え、4個、8個、16個と数を増やし、胎児の脳や骨、内臓などが形づくられていく、まさに「発生」の神秘です。

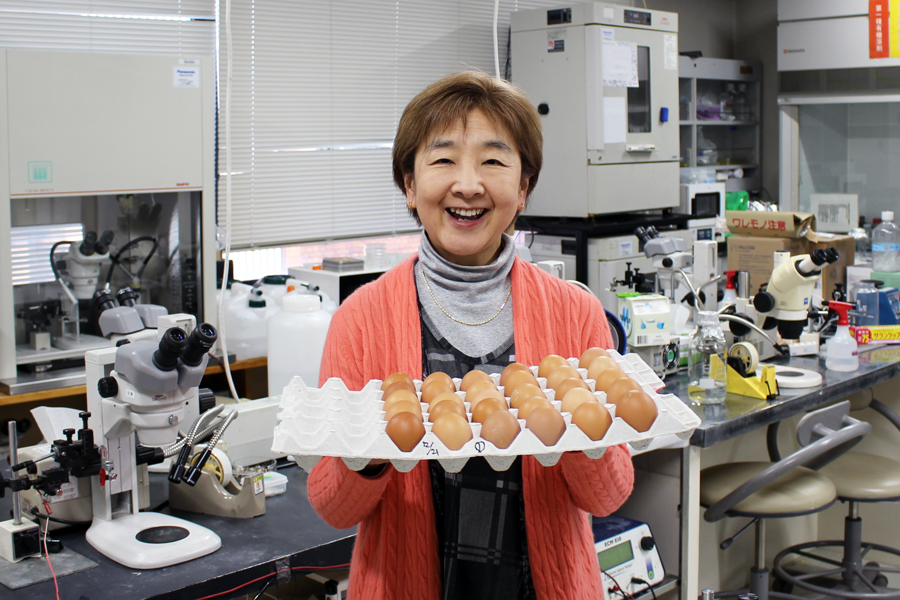

この「動物発生」の神秘を解き明かすべく、遺伝子から個体まで幅広く研究しているのが生物科学専攻 動物学教室の高橋淑子教授です。発生中のからだ全体を「胚」と呼び、受精卵から個体ができるまでの過程を「胚発生」と呼びます。高橋教授は、最先端テクノロジーを駆使し、胚内部の細胞を生きたまま観察することで、組織を作り上げるときに細胞がどんなルールやパターンで働いているかを解析しています。

身体のなかで細胞たちが交わす会話に耳を傾ける

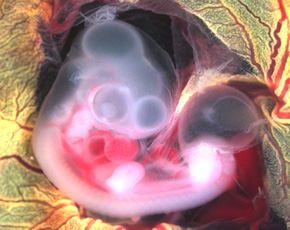

孵卵4日のニワトリ胚

卵の中の様子

ニワトリの卵を使った胚発生の研究

自身のしごとを高橋教授は「細胞たちの会話を聞くこと」と表現します。細胞が分裂を繰り返して身体が形作られるときに、ただやみくもに増えるだけでは細胞の「団子」しかできません。細胞が会話を交わし自らの役割を果たすことで、組織や器官が正しく作られていくのです。血管や神経などができあがっていくときに、「おーい、血管よ、ちょっと酸素をちょうだい」とか「おいおい、神経よ、こっちにきてくれ」とか、お互いにコミュニケーションを取りながら体内のネットワークをつくっていくなんて、想像するだけで楽しいですね。

発生生物学の研究に使われる生きものはサカナ、カエル、マウスなどがありますが、高橋教授が解析に使うのは主にニワトリ胚です。つまり、まだ卵から孵化していないニワトリの胚です。進化的にわれわれ哺乳類と同じ羊膜類(ようまくるい)に属するので体のつくりや仕組みが人間と似ています。さらに、他の脊椎動物(背骨のある動物)の胚に比べて大きく、また母鶏の体外で発生するため、さまざまな実験操作を行いやすいという大きな利点があります。

ニワトリの卵は、それ自体が大きな細胞で、殻という容器の中で細胞が分化して胚になり、それからさらに分化して骨や血管、神経、筋肉という具合にからだができあがっていきます。

そして、こうした発生のプロセスを、卵殻に穴をあけることで生きたままの状態で容易に観察することができ、また直接オペすることも可能です。さらに穴の開いたところから、遺伝子を導入して、それが胚発生にどのような影響を及ぼすかなどを解析することもできます。驚いたことに、観察したあとは殻にあけた穴をセロハンテープ等で塞いで再び孵卵器に戻せば、発生を継続させることができるのです。何より、ニワトリの卵は業者を通して簡単に入手できるため「研究デザインを思いついたら、すぐに試せるのが魅力。」と高橋教授は言います。

発生の神秘を解き明かすべく、遺伝子から、からだ全体までを広く見渡す

高橋教授がニワトリ胚を使った研究を始めたのは今から30年前、フランスでのポスドク研究員時代。京都大学で博士号取得後すぐ日本を飛び出し、発生学の研究で世界をリードするフランス国立科学センター発生生物学研究所で研究者としての修行の道を歩み始めた時のことでした。それから30年、ニワトリ胚を使った高橋教授の研究成果は多岐にわたります。

例えば、胚の中をダイナミックに移動・分散し、通ったルートに従って様々な細胞に分化、つまり変身するという細胞。「神経堤細胞」と呼ばれるこの細胞は、出来たばかりの脊髄から離れ、胚内を移動し始め、目的地を自ら探し出し、そこで頭蓋骨や体表の色素細胞、脳や脊髄からのシグナルを体全体に伝える役割を持つ末梢神経など様々な組織に分化する細胞です。

高橋教授は、神経堤細胞に由来する組織の中でも、私たちの自律神経のバランスに重要な役割を果たしている交感神経と副腎に着目しました。交感神経系が作られる場合、神経堤細胞はまず体の中心にある背側大動脈(以下、大動脈)に向かって移動し、そこで副腎になるものがさらに分岐することが、これまでの研究からわかっていました。しかし、これらの細胞移動や細胞組織の分岐の仕組みについてはほとんどが謎に包まれていました。これまで、同じ一つの胚の中で背側大動脈(つまり血管)と、交感神経-副腎髄質前駆細胞(つまり神経堤細胞)の操作を同時に行うことがむずかしいという技術的な原因があったからです。

大動脈こそが交感神経系形成の鍵を握るのではないかと考えていた高橋教授は、トリ胚の利点をいかして、大動脈を胚内の本来とは異なる場所に移植してみました。すると、その移植した場所に向かって神経堤細胞が移動する様子が観察できました。つまり、大動脈が神経堤細胞を誘引することが分かったのです。さらに詳しく調べてみると、大動脈から分泌されるBMPというたんぱく質が「司令塔」として働いていることが判明しました。

学生たちが気軽に来られるよう、教授室のドアはいつも開いています

ジョギングをしたら血流が良くなって、いい気分になるなど、神経と血管が色々なところで密接に関わっているようだということは研究者の間でこれまでにも経験的にわかっていました。しかし、両者の関係性を遺伝子や蛋白質の機能から明らかにした研究はほとんどなく、この発見は大きな成果となりました。この研究では、同じ胚の中で血管(大動脈)と神経(神経堤細胞)の両方を同時に、かつ別々に遺伝子操作するという、世界で初めての技術を開発した点でも注目されました。

「一個の細胞だけを研究しても限界がある。今観察している細胞の隣の細胞は何をしているのかというふうに、からだ全体のことを知ることが大切です。しかも、細胞が増えていくときは、必ずしも隣同士で順々に増えていくわけではなく、細胞がビューンと離れたところまで飛んだあとに増えていくことだってある。こうしたことはシャーレの中では観察できないこと。細胞のふるまいの不思議さ、おもしろさを知り、その秘密を探るには、からだ全体を直接見ることがとても重要になってきます。」

誰も想像しなかったような「細胞の息づかい」が見える ― ライブイメージング解析 ―

「シャーレの中」では見ることができない、生体内での細胞の生き生きとした姿をムービー撮影するライブイメージング解析。この手法にこだわり、他にも様々な細胞の秘密を解明してきました。

高橋教授が、同じ研究グループの田所竜介助教らとともに最近発表した研究成果では、日焼けや肌のシミに関係するメラニン色素がどのように表皮細胞に運ばれて、体の表面に色を付けるかというメカニズムを明らかにしました。

メラニン色素は皮膚の色素細胞で作られ、となりの表皮細胞へと輸送されます。これまで「メラニン輸送」と呼ばれるこの分野の研究は、色素細胞と表皮細胞を培養シャーレの上で解析する手法がほとんどで、その仕組みについてはよく分かっておらず、論争が続いていました。そこで高橋教授のグループは、メラニン輸送が起こり始める孵卵後10~11日目のトリ胚から皮膚を取り出して、培養皿の上で培養しながら、コンフォーカル顕微鏡(3次元画像が撮れるレーザー顕微鏡)で高解像度ライブ観察を試みました。その際、皮膚に含まれる色素細胞には、あらかじめ蛍光マーカーとしてのGFP遺伝子が働くように操作するなど、新開発の手法を用いました。

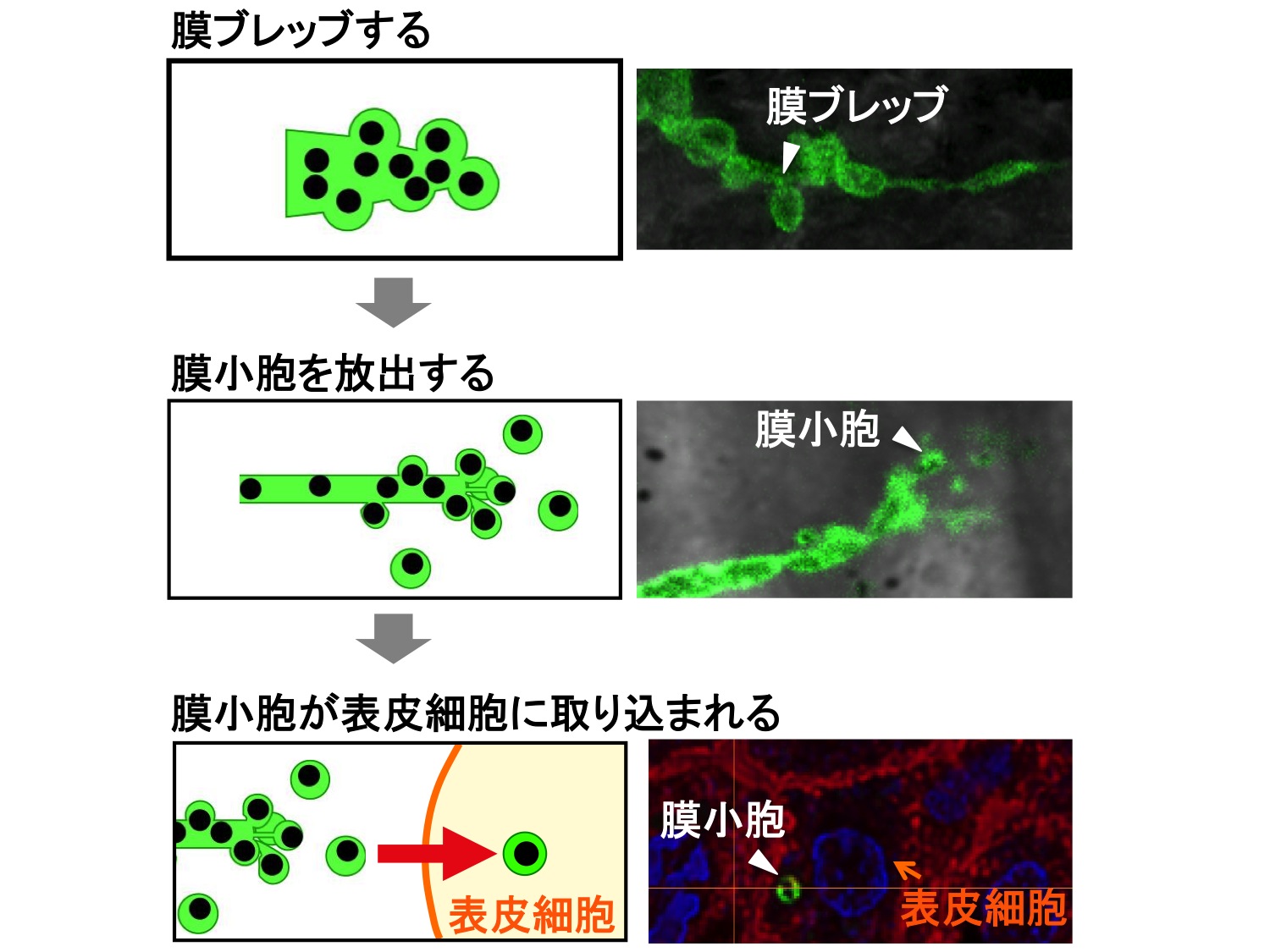

このライブイメージング解析により、メラニン輸送について次の4つが明らかになりました。まず、色素細胞の細胞膜が波打って、水疱状の構造(細胞膜ブレッブ)ができます。次に、この細胞膜ブレッブ内に、既に作られていたメラニン顆粒が1つずつ包み込まれます。続いて、メラニン顆粒を包み込んだブレッブが色素細胞からくびれ切れて、膜小胞となって細胞外に放出されます。そして、放出された膜小胞が、隣の表皮細胞に取り込まれ、最終的に表皮細胞の核を守ることが分かりました。これは体内で実際に起きている現象そのものであり、表皮細胞が褐色に色づくまさにその瞬間をとらえたのです。

表皮内の色素細胞の細胞挙動を示すライブイメージング解析の写真

私たち人間にとって、体表色素が密接に関わる局面は、枚挙にいとまがありません。それは尋常性白斑や皮膚ガンなどの重篤な病気から、しみやそばかすなど化粧品関連産業にいたるまで幅広いものです。

「基礎科学者として、私たちは化粧品開発を越えたさらなる未来を見据えた社会貢献を目指しています。 というのも、メラニンによる体表着色は、UVからの生体防御のみならず、生物多様性の問題に深く関わっているからです。」

トリや哺乳類の体表模様は、個体識別や生殖戦略に欠かせないものです。また野生の動物は、敵から身を隠すための体表カモフラージュという能力も獲得しています。これらの体表戦略が動物の進化の過程でどのように獲得されたかを理解することは、生物多様性の成り立ちとその保全にとって必要不可欠なものです。

「しっぽ」こそ、生物多様性のるつぼ

しっぽが特徴的なワオキツネザル

そして、最近は「しっぽの生物学」に夢中といいます。私たち人間が尻尾を持たないため、これまで研究が進んでこなかった分野であるものの、「しっぽこそが脊椎動物を最も特徴づけているものの1つであり、しっぽは脊椎動物が行った大発明」と高橋教授は言い切ります。

しっぽは、それ自体が少々上手く育たなくても、個体の生命に支障をきたすものではありません。しかし、野生の動物は、しっぽに様々な模様をつけたり機能をつけたりすることで、環境にうまく適応してきました。例えば、魚は泳ぎに、ネコなどはバランス、サルなどは物をつかんだりもできますし、イヌは感情表現にしっぽを使います。まさに多様性のるつぼです。

発生生物学の観点からみると、尾部における脊髄形成メカニズムは、胴体とは全く異なります。脊髄がシート状の神経板が折りたたまれて完成する一方、しっぽの部分は、バラバラだった細胞が、レンガを集めて煙突を作るように神経管を作ります。私たち人間のしっぽは退化してしまったといわれていますが、実は、妊娠初期のお母さんのおなかにいる赤ちゃんにはしっぽがついています。成長とともになくなり、尾骨はその名残だといわれています。つまり、しっぽを持たない類人猿(ヒト、チンパンジー、ゴリラ、オラウータン)でも、胎児の発生段階で尾部の脊髄形成は起こっているのです。進化の過程で不必要なものは消えてしまうはずですから、この「しっぽの素」は私たちにとって必要であることがわかります。

高橋教授は、しっぽの進化が、生殖器・排泄器・後腸とともに起こってきたのであろうと考えています。尾の中にできる脊髄が身体の下部にある器官をコントロールする自律神経(交感神経・副交感神経)のバランス調整にカギを握るのではないかと考え、研究を進めています。また、この部分にはたらく新たな幹細胞が存在することをつきとめ、体幹部としっぽの違いを決定づける機構の解明を進めています。

自然の真理を追究する人生は、驚きと興奮に満ち溢れています

研究室の孵卵器にはニワトリの卵がずらりと並ぶ

胚発生は、いろいろな生命現象および化学反応が絡み合った極めて複雑な過程です。人類の科学技術を集結させても、現時点で人工的に生命体を作り出すことはできません。しかしながら、全ての生命たちは、寸分違わず個体を作り上げてゆきます。ここには緻密かつ巧妙な設計図(分子メカニズム)が存在しています。

「胚発生メカニズムを理解しようとする私たちの研究は、自然の真理を追究することです。一見大変そうに見えるかもしれませんが、驚きと興奮に満ち溢れています。そして胚の美しさには、理屈ぬきに子供から大人まで万人の心を打つ魅力があるのです。」

生き物の体が作られていく様子の面白さ、感動を一人でも多くの人に伝えたいという高橋教授の思いが、昨年、実を結びました。2017年4月から6月にかけて国立科学博物館(東京・上野)で開催された発生学をテーマにした企画展「卵からはじまる形づくり」です。高橋教授が発案し、発生生物学会に働きかけ、2年もの準備期間を経て実現しました。一般になじみのないテーマにもかかわらず異例の22万5千人の来場者を集め、大成功をおさめました。最先端研究を本物の標本で示し、入り口には、大きな目玉が印象的なニワトリの胚の写真を飾りました。

「胚の美しさ、発生学の面白さを一般の方々にも感じてほしい、ここからスタートしたこの企画展は私にとって大きな挑戦でした。私たちが行う基礎研究は、科学者が純粋な好奇心から探求する研究です。そんなこと知って何に役立つの? と、もし一般の方々が心惹かれなかった場合は、すべて責任を負う覚悟で取り組みました。しかし実際には、大人も子どもも、多くの方が来場してくださって展示を楽しんでもらうことができました。ひとが知的好奇心を満たされることで幸せを感じる姿を目の当たりにでき、自分にとっても大変良い経験になりました。」

どれだけ「役立つ」のか、社会への貢献度が見えにくい基礎科学研究ですが、その存在意義を再確認することにもつながったと、高橋教授は企画展を振り返ります。普段、生物学に接する機会がないような人でも心を躍らせるような研究を、これからも発信していきたい、そして発生研究のファンを増やしたい、と笑顔で語りました。